燃えさかるネスターマーティンS43。美しいですね。しっかりと熾火もそだってますのである程度大きく太い薪を入れたってへっちゃらです。熾火がイイ仕事してくれそうな写真ですよね。

今回はこの写真にある『問題』について記事にしてみようと思いますよ。

焚きつけの失敗を経て

冒頭でお見せした写真ですが、これ実は焚きつけに失敗しているんです。

中割りの薪を4本入れ、その上に大量の米松小割りを井桁積みにして焚きつけしたんですが、なぜかあんまりうまくいかなかった。焚きつけについた火をネスターマーティンの吸入空気があおるんですが、上から吹きつけているように見えたんです。

つまり、トップダウンの空気のみで吹きつけられるもんだからイマイチ火が大きくなっていかなかったんです。火が抑えつけられるような感じなんですよね。

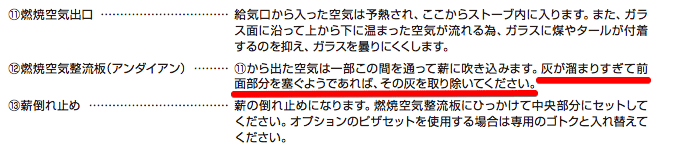

で、冒頭の写真をもっかい見てください。

ガラス下部に注目してください。

灰がたんまり積もってませんか?

積もってますよね。

実はココ、ネスターマーティンの通気路としてけっこう大事な役割をしているようなんですよ。

結論から言いますと、ココを意識して掃除することで上から吹き下ろしてくる空気が薪の下側にも回ってくることでスムーズな焚きつけを実現することができたってことなんです。

灰の掃除とアイアンダイン

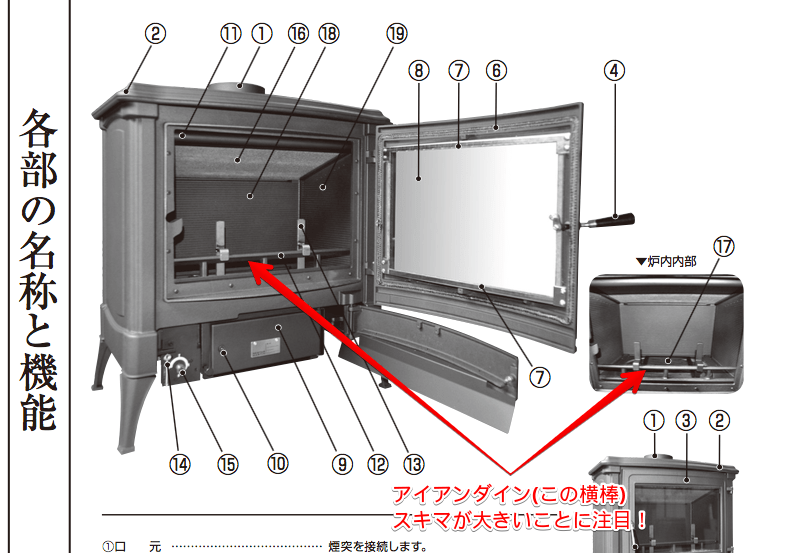

ネスターマーティンの取り扱い説明書を見ながら説明しますね。

赤矢印でしめしていますように、未使用のネスターマーティンS43のアイアンダイン下には大きなスキマがあることがわかります。ココに上から吹き下ろす空気が通るってコトなんですよ。

あ、ネスターマーティンS43って基本的な空気の流入経路って『上から吹き下ろす』の1ヶ所のみなんです。上の説明書写真でいいますと⑪番のスキマからのみ空気を取り入れます。ですから、空気を大きくかき混ぜるには⑫番のアイアンダインまで空気をおろしてやる必要があるのだ、と私は理解しています。

ネスターマーティンの取り扱い説明書にもそのような記載がありますよ。

ありますね。

ネスターマーティンを購入したときに販売店の方に説明を受けたのですが、無精して灰の掃除を怠っていました。薪ストーブっていえども機械モノなんだなーって思うのですが、手入れを怠ると機嫌が悪くなるモノなのですね。すまんよネスターマーティン。

早速掃除をしました。ネスターマーティンに限らず、薪ストーブの炉内に2〜3センチほど灰を残していたほうがよいですよね。

灰を残しながら、灰を捨てる。写真を見ていただきましょうね。

赤いラインが灰があったライン。

青いラインが掃除後のラインです。

ちょっとわかりにくいかもですが、アイアンダインの穴からみると少し炉内の底が下がっているように見えませんか?大量の灰を捨てることができましたよw

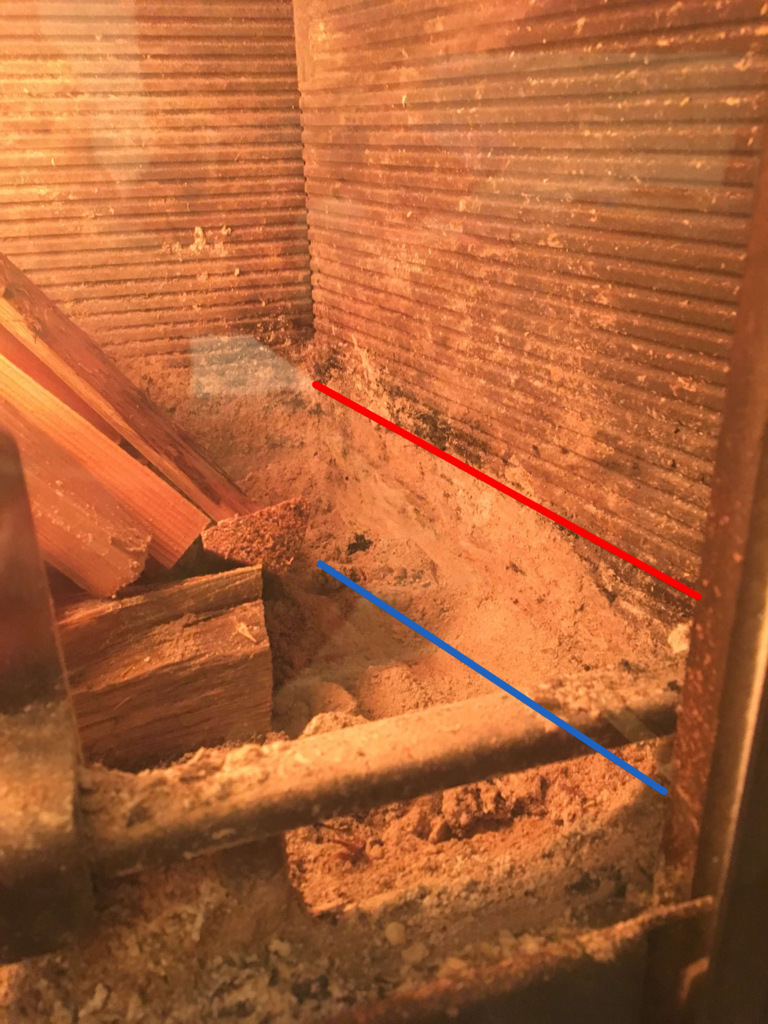

正面から見た写真です。

アイアンダインの穴が冒頭の写真と比べてスッキリしているのがわかっていただけると思います。

結果

大きく変わった!とまでは言いにくいですが、焚きつけの炎があきらかに粘り強くなりましたし、その後中割りの薪に火が回るのもスムーズになりました。

今回掃除してみて思ったことがあるんですが、掃除はしたほうが良いってことです。当たり前のことですが、ね。

灰を捨てないにしても、焚きつけ前に灰をならしたり、アイアンダイン下の穴につまった灰を取り除いたりとちょっとした手間でもかけてあげたら使用者側も気持ちよく薪ストーブと付き合えるんじゃないかって思いました。

当たり前ですけどもねw

今回は以上です!

<こちらも読んでください!>