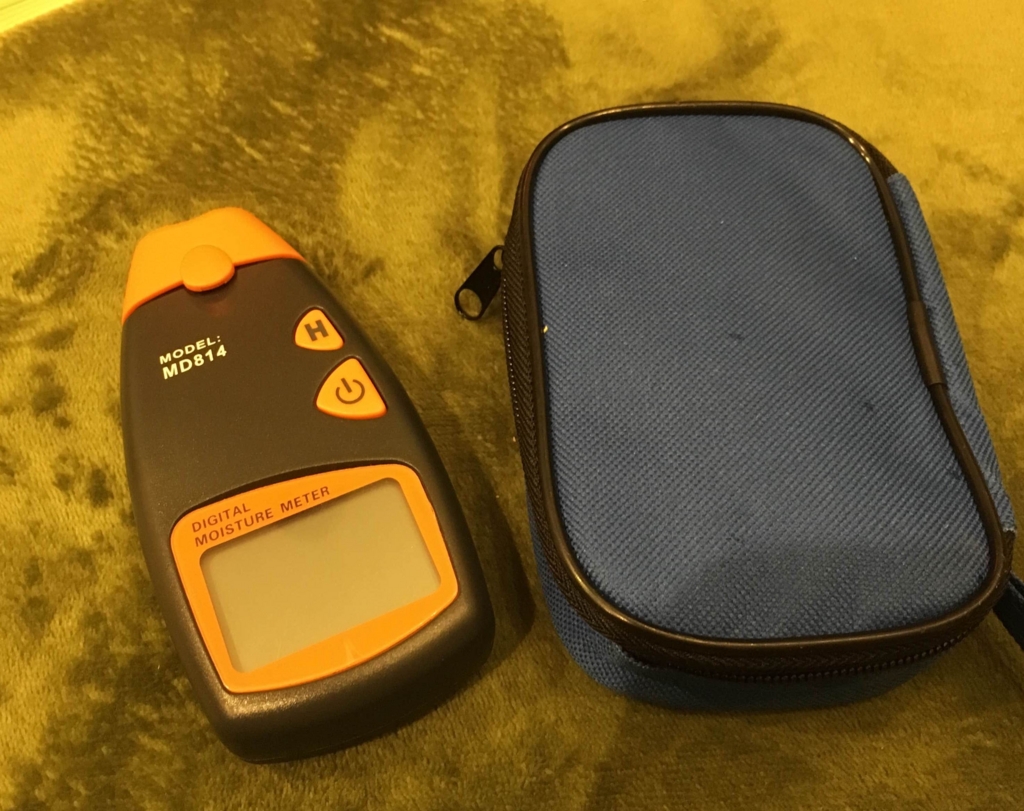

写真はマイ含水率計です。

含水率計を使うにあたって知っていた方が良いことや、含水率計について間違えやすいことをまとめました。

乾量基準含水率と湿量基準含水率

何やら難しく思えるんですけどもね、実はコレ、簡単なんです。

というより、簡単に考えておかないと色々と混乱しやすくなってしまうんですね。で、イキナリまとめてみますよ。

- 湿量基準含水率→水は100%

- 乾量基準含水率→水は∞%

わかりやすい!非常に分かりやすい!!のは私だけでしょうかw

え、失敗してるように見えますが、とにかく私は上記のように理解することにしました。こう理解することで、含水率の話をするときに相手(もしくは自分)が湿量基準か乾量基準のどちらかで話しているかってコトを簡単に理解できるんですね。

『切ったばっかの杉って含水率計が200%以上指すよな〜』って話が出た場合、乾量基準で話をしているってコトです。

その逆に、『この杉の薪、切って数日しか経ってないからまだ90%近くの数字が出ると思うよ』となれば、多分に湿量基準でお話をしているってコトがわかりますね。

つまり、乾量基準だと含水率は100%を超えますが、湿量基準だと100%を超えることはない

ってコトなんです。

あ、ポイントはもちろん『∞(無限大)』ですよね。100÷0の答えはゼロなんですけども、答えが0ですから別に割られる数が100でも1万でも良いわけです。ので、無限大とさせていただきましたよ。

只今アナタも私も頭が痛くなっているでしょうがw、とにかく上記のようにおぼえてしまえば良いと思うわけです。

コレを薪に置き換えてみますとですね、こうなります↓

- 湿量基準含水率→薪に含まれている水の質量。

- 乾量基準含水率→完全乾燥した薪に対しての水の質量。

ですから、湿量基準では100%が最大値となりますし、乾量基準では完全乾燥した状態を基準としますので無限大は無いにしても200%とか300%もあり得るわけですね。

ややこしいって言ってしまえばそれまでですが、こうやって100%を最大値として話すのかそうでないかでは大きく違うことは間違いないわけですよね。

だから、同じ『含水率20%』でも、乾量基準の薪の方が『乾燥している』と考えても良いことになります。

それでは、参考にさせていただいたサイトさまを紹介しまして次へとうつりたいと思います。

【参考サイト】

含水率計には電気抵抗式と高周波式がある

お次は含水率計そのものについてのお話です。見出しにありますように、一般的に手に入るものの中で、含水率計には電気抵抗式と高周波式の2種類があるんですよね。

早速解説いたしますよ。薪について書いてるブログですので、薪や木材用のものとして見てくださいね。

- 電気抵抗式→物質表面付近の電気抵抗を計測し、湿量基準含水率を測るもの。

- 高周波式→薪(木材)の誘電率と含水率の関係を測定し、乾量基準含水率を測るもの。

え、上記のように理解してくださいねw。

電気抵抗は私もなんとなーく理解できますが、誘電率となるとそれこそさっぱりですね。

ただ、上記の文章をよーく見ていただくとわかりますように、電気抵抗式の説明では『物質の』とあらわしているところを、高周波式では『薪(木材)の』と表現しております。

ココなんですよね。ココがポイントなんです。

つまりですね、電気抵抗式はある程度いろんなモノに対して含水率を測るコトができるけれども、高周波式では機械によって測る対象が決まってくるってコトなんです。

木材水分計LG6NG | 水分計・含水率計【SATO測定器.COM】

画像を掲載することは出来ませんが、上記のサイトで含水率計の使い方を見ていただくと以下の操作が必要になってくることがわかります。

- 木材の樹種によって設定を切り替える必要がある。

ってコトなんですね。つまり、この高周波式含水率計は木材を測定するために作られていて、木材の樹種によって異なる比重に合わせて設定を切り替えなければいけないってコトなんです。

先ほども述べましたが、『誘電率』と『比重』が関係しているんですよね。

モノにはそれぞれ固有の『誘電率』があって、木材の高周波式含水率計は木材固有の誘電率を比重として読みかえているんですよね。

だから、この含水率計は木材意外は使えないってコトになります。含水率計の誘電率と対象物の誘電率を推測できる方であれば別ですけどね。

含水率計を持っている人でも混同しやすいコト

ここまで読んでいただいてホントお疲れさまでした。含水率と含水率計について大まかに理解していただけましたでしょうか?

で、ですね、含水率計を持っている人でも良くある混同しやすいコト、と言いますか、わからなくなってくるがあるんですよね。

自分の持っている含水率計で乾量基準で測っているのか湿量基準で測っているのかわからなくなる!

って経験ありませんか?

私もそうだったんですが、さまざまな薪ストーブブログを拝見させていただいてるのですが、チョコチョコ混同されてるんじゃないか?って記事があったりするんですよね。

含水率計の針が振り切れてるから100%以上の含水率だ!とかですけども、コレって湿量基準の含水率計だったらあり得ないわけですもんね。

ですので、今回の記事に書きましたように『電気抵抗式なら湿量基準で高周波式なら乾量基準だ!』っていうことを頭に入れていただくとこんな混同も起らなくなるんじゃないかなって思うんです。

おわりに

今回の記事ではかなーり大まかに含水率と含水率計について述べました。

が、大まかにでも含水率と含水率計について区別がつくようになっていただけたんじゃないかなとも思うんですね。

林業の世界では乾量基準含水率が使われていますし(建築の世界でも高周波式が使われています)、我ら薪ストーブ界では湿量基準含水率が一般的ですし、電気抵抗式の含水率計ってお安くてお買い求めしやすいですよね。

原木購入の際などで林業関係の方たちと話したり、また今後そういう機会が増えるなって方でもこれらを頭の片隅に置いておけば話しが食い違うってことがないでしょうね。

『含水率20%は高すぎるで!(乾量基準)』

『いや十分でしょう!(湿量基準)』

って余計な争いが減るわけですw

それでは以上となります。

今回含水率についてまとめることでもっともっと薪について知りたくなった薪山崎でした!

<コチラも読んでください!>